環境性能に優れた車に対しなさせるエコカー減税ですが、フリードの場合はどうなっているのでしょうか?

2019年4月1日より減税対象や減税パーセントが変わっていますので、見ていきたいと思います

ホンダ・フリードのエコカー減税はどうなっているのか

減税対象となるのは、2020年度燃費基準達成車となります。

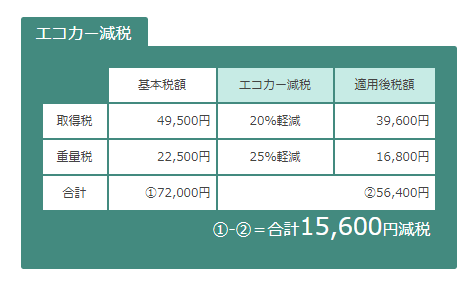

フリードガソリン車FFの場合、この基準を達成していて、購入時の取得税が20パーセント減税と、新規登録時と初回の継続検査時の重量税が25パーセント減税となります。

新車登録の場合、取得税が必ずかかりますが一回のみです。 重量税も新車登録の時にかかりますが、車検のときにも必要となります。

乗用車の場合、新車購入時の初回の登録では3年分、車検の継続検査では2年分払うことになります。

そのため、重量税は5年分が減税されるわけです。

フリードガソリン車で4WDとなると、2020年度燃費基準は達成していません。

一つ前の「平成27年度 燃費基準」プラス10%達成車となっていて、現在の減税対象基準で平成27年度 燃費基準は採用されないようです。

したがって、フリードガソリン車4WDは取得税も重量税も減税されません。

そして、フリードハイブリッドはどうかというと、 2020年度燃費基準達成+40%達成車と2020年度燃費基準達成+50%達成車があります。

フリードには6人乗りと7人乗りがありますが、6人乗り仕様は「2020年度燃費基準達成+40%達成車」となっていて、7人乗り仕様は「2020年度燃費基準達成+50%達成車」となります。

6人乗りでも、ハイブリッドのみの設定となっている上級グレードのHYBRID EX〈6人乗り〉は 「2020年度燃費基準達成+50%達成車」となります。

ハイブリッドの4WDは、Bタイプ、Gタイプ Gホンダセンシングタイプにありますが、「2020年度燃費基準達成+40%達成車」となります。

もっとも、2020年度燃費基準達成+40%達成車も2020年度燃費基準達成+50%達成車も優遇内容はかわらないのでいいのですが・・

2020年度燃費基準達成+40%達成車と2020年度燃費基準達成+50%達成車では、取得税と重量税は免税となっています。

先に書いたように、取得税は購入時のみですが、重量税は購入時と初回の車検時まで減税対象となりますので、5年分の重量税が無料ということになります。

この減税制度で悩むのが、ガソリン車にしようか?ハイブリッドにしようか?ということです。

この減税措置で、ハイブリッドのハードルが下がることは確かです。

ハイブリッドは車両本体価格が高く、もとをとるまでになるには、10年くらいのっていないとだめでしたが、だいぶ縮まりました。

それでも、値段だけくらべれば、ガソリン車のほうがトータル的にも安く済むのです。

ホンダ・フリードの自動車税は

毎年かかる自動車税はどうかというと、フリードガソリン車の場合は「2020年度燃費基準達成車」のみのため、自動車税に関する減税はありません。

ハイブリッドではないので、自動車税の減税の対象とまではならないのですが、他メーカーでもガソリン車で自動車税を減税される車はほとんど見当たりません。

フリードのエンジン排気量は1500ccなので、年間の自動車税は34,500円です。

フリードハイブリッドに関しては、2020年度燃費基準達成+40%達成車または2020年度燃費基準達成+50%達成車となっていますので、登録翌年度の乗用車減税は75%ということで、9,000円になります。

ここでは、25,500円が減税されます。

自動車税に関しては、新車購入の初回登録時に自動車税を払わなければなりません。 3月までの分を月割りで払うことになります。

そのため、全額最初に支払う登録翌年度のみ減税があるようです。

ただ、この減免も1回のみですので、その翌年の自動車税は全額となります。

「去年は安く済んだだのに」とそのギャップは結構大きなものに感じます。

ホンダ・フリードの費用はどうなのか

自動車購入にともなう費用 自動車本体そのものを購入する費用で、ローンを組むのならローン返済金、リースにするのならリース料があります。

税金面に関しては、前記シておりますが、

自動車税

自動車取得税

重量税

そして、自動車本体にかかる消費税が必要です。

自賠責保険は必ず入らなければならないので、その保険料はかかります。

その次に、登録に関する費用として、登録費用で法律できめられた法定費用と登録代行費用、車庫証明をとるのに必要な費用等があります。

以上は車に乗るために最低必要な費用ですが、任意保険には入っておいたほうがいいので、

任意保険料

走るにはガソリンは必要ですので、ガソリン代

JAFなどに入るのは任意ですが、入っておいたほうが安心できますのでその会費

オイル交換などのメンテナンス費用

駐車場を借りなければならない方はその費用も必要ですね。

次に、車を乗り続けるには欠かせない車検にかかる費用はどうなっているかとうと、

法律できめられている「法定費用」

ディーラーや自動車修理工場でかかる「車検基本料金」

車検に必要な部品を取り替える「部品交換費用」

と分けれます。

「法定費用」には、陸運局などで必要な検査手数料、自動車賠償責任保険(自賠責保険)料、そして自動車重量税です。

「車検基本料金」は、法律的な決まりはないのでいくらでもいいのですが、協会などである程度の値段がきまっています。

そして「部品交換費用」は、例えばタイヤの溝がないと車検に通らないためタイヤを交換するとか、ブレーキはある程度効かないと車検が通りませんので、ブレーキオイルやパットなどを交換しますがそのための費用です。

その他にも車検に合格するために交換シなければならない部品などにかかる費用となります。

車検に関して、一般的には、購入したディーラーや自動車やさんなどでやってもらいますが、そこが指定工場になっている場合は、自社の工場で検査ができて、書類を陸運局などに持ち込むだけで車検ができたりします。

おなじ自動車屋さんでも、指定工場担っていない場合は、車を陸運局に持ち込まなければなりません。

そして、陸運局の検査官に検査してもらい、検査ラインを通るわけです。

このように車検ができるので、自動車屋さんでなくても、カー用品店とかガソリンスタンドでも車検を行っています。

そして、このようなところにいかなくても、基本的に自分で車検をすることもできます。

いわゆるユーザー車検ですが、必要書類を揃えて、陸運局に車を持ち込めばいいのですね。

あまに距離を載っていない初回の車検では、整備等なにもしなくても車検に通る場合もありますので、ユーザー車検も多くなっているようです。

値段のことだけ考えれば法定費用のみで安くあげることができるのですが、面倒なので業者に頼むのが普通ですね。

一般的にカー用品店やガソリンスタンドが安く、整備工場などが次で、ディーラーや指定工場などが一番高いとされています。

たた、値段が高いのは高いだけの理由があり、安くなっているのにはそれなりのわけがあります。 そこはしっかり見極めたいですね。