フリードは運転しやすいのか、フリードの安全機能は堂なのか、評判のホンダセンシングはフリードにたいしてはどうなのか見ていこうと思います。

Contents

ホンダフリードは運転しやすいそれとも運転しにくい

運転のしやすさのポイントのひとつは、運転手が車体の感覚をどれだけつかめるかというところにあります。

フリードは座る位置が高い位置にあり、フロントガラスが大きくなっていて、前方の視界は大変良好でなのです。

しかし、普通の乗用車に乗っていた人が乗ってみると、運転席からボンネットの形が違い、先がわからないので、前方がどれくらいの感覚かよくわからないと思います。

まだ運転に慣れていないと、駐車場で壁につけるなどする場合にまえがどれくらいあいているのかわらずにお惑います。

それでも、ボンネット自体は長くなく、少しなれれば、普通の乗用車より短いのでそんなに苦労することなく扱うことができるでしょう。

ミニバンなど座席の高い車では、フロントピラーが邪魔をして斜め前の視界を遮ることも多いのですが、フリードはピラーが細くなってて、その上三角窓のついていて死角を極力なくしています。

交差点のみならず、曲がるときや、歩行者の近くを通るときなど、歩行者や障害を発見しやすくなるため、それほど気を遣わずに運転に専念できるのです。

フリードの車幅の感覚はつかみやすいのか?

フリードはボンネットは短いのですが、運転席からはボンネットの端が見えないため、そこだけを見るとどうしても車幅をつかむということでは、やりにくさを感じてしまいます。

ただ、5ナンバーサイズということもあり、左右のフロントピラーを同時に見ることができるため、それを目安に車幅感覚をつかむことができます。

なれてくれば、フロントピラーとボンネットのふくらみをうまくあわせて、車幅感覚をうまくつかむことができます。

それでも、助手席側がどれくらいあいているのかつかみにくいため、路肩に寄せるなどする場合、壁や障害物がある場合は、側面が当たらないように気をつけなければなりません。

フリードのリアウィンドウは広く大きいのでバックはよく見えます。

ミニバンだとよくヘッドレストが視界をさえぎって、後が見えないことも多いのですが、フリードを見てみると2列目と3列目シートのヘッドレストであまり視界が塞がれるということはありません。

また、斜め後方の視界はどうかというと、フリードはリアクォーターウィンドウとリアクオーターピラーは独特の形をしていて、死角もすくなく見やすいほうです。

フリードは駐車しやすいのか

フリードはもともと車体はそれほど大きくなく、後ろの視界は真後ろから斜めまでいいので、バックで駐車するにも難しいことはありません。

フリードより車体が短いコンパクトカーよりも、駐車するのは容易です。

ただ、気をつけなければならないのが、ミニバンの特徴で座席が高く視界も高い位置から身渡すため、直近の死角部分がどうしても大きくなることです。

小さな子供や低い車止めやポールなどは、ウィンドウから見えなく運転席から隠れてしまい、気付かず当たってしまう可能性が十分考えられます。

車を運転する前や発信する前には、周りの安全を十分に確認する必要があります。

フリードはフロントが見にくく先端の感覚をつかむのにやりにくい面がありますが、サイズがコンパクトでガラスも大きいので運転するのにはさほど難しいことはありません。

ホンダフリードのホンダセンシング 安全性と自動ブレーキ性能はどうなのか

ホンダフリードは3列シートのコンパクトミニバンとして、国内の市場において貴重な車種となっています。

そんな新型フリードに、先代のフリードになかった先進的で魅力的な機能が装備されました。

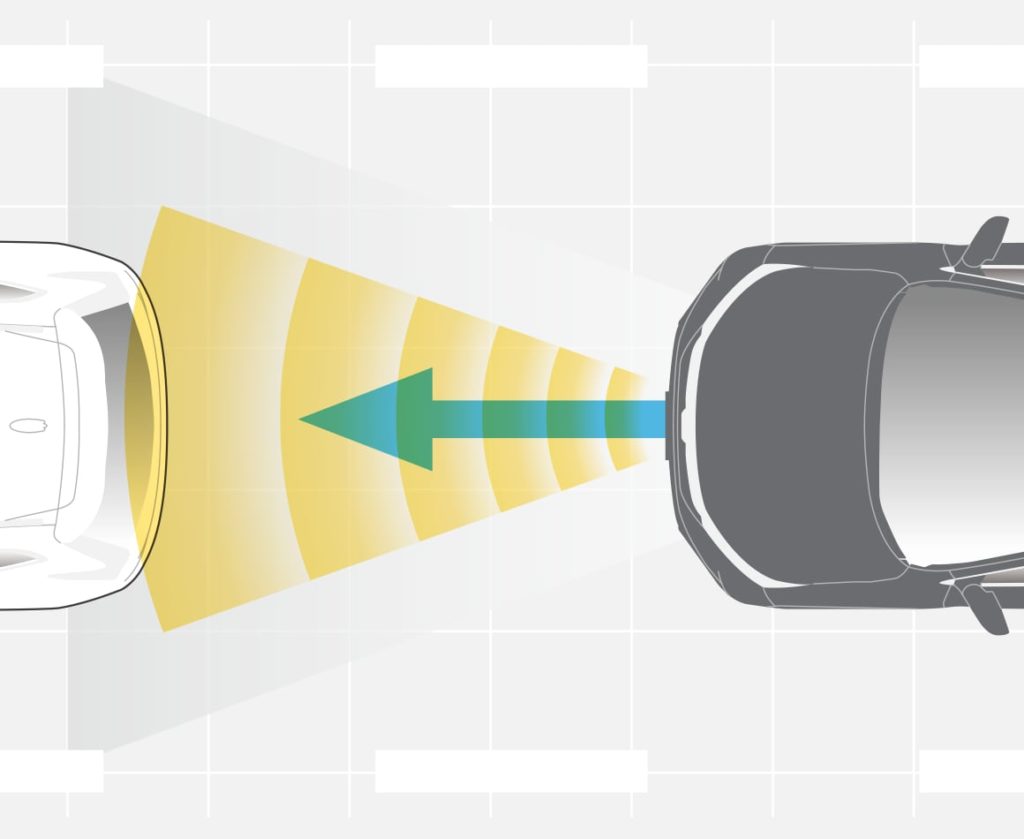

ミリ波レーダー+単眼カメラを使った『ホンダ センシング』がその機能です。

このホンダセンシングの機能は、これまでホンダでは、ミドルクラス以上の車に搭載されてきた安全機能です。

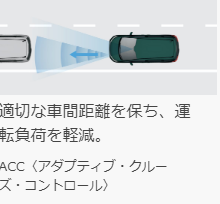

衝突被害軽減ブレーキやアダプティブ・クルーズコントロール(ACC)をアダプティブ・クルーズコントロール(ACC)アダプティブ・クルーズコントロール(ACC)代表とする全部で8種類の安全装備が装着されます。

今では、フィットにも装備されていますが、新型フリードが発売されたときは、これだけの機能がこのクラスに搭載されたのは初めてのことだったのです。 このホンダセンシングの中で注目したい装備が、アダプティブ・クルーズコントロール(ACC)です。 簡単に言えば、セットしてしまえば高速道路などで前を走っている車に追従して走ってくれる機能ですが、この機能は、他のメーカーでは、上級車にしか搭載されていないことが多いのです。 ライバルのトヨタシエンタをみてみると搭載されている安全機能は『セーフティセンスC』といわれていますが、ACCの機能はは含まれていません。

スズキ車で小型車クラスでACCを搭載しているのはバレーノです。

ミリ波レーダーでアダプティブクルーズコントロール(ACC)対応となっています。

しかし、カメラが搭載されていため、衝突被害軽減ブレーキでの歩行者を検出や車線認識ができないのです。

その点をかんがえるとフリード搭載の『ホンダ センシング』はこの1000cc~1500ccクラスの車では飛び抜けている装備といえます。

フリードを試乗してみると、やっぱり新規のACCを試してみたくなります。

ステアリングの右側に「MAIN」スイッチがありそれを押します。

するとレディ状態のランプが点灯し、走行中に「SET」を押せばその速度で走行していきます。

ここまではいままであったクルーズコントロールと同じ操作です。

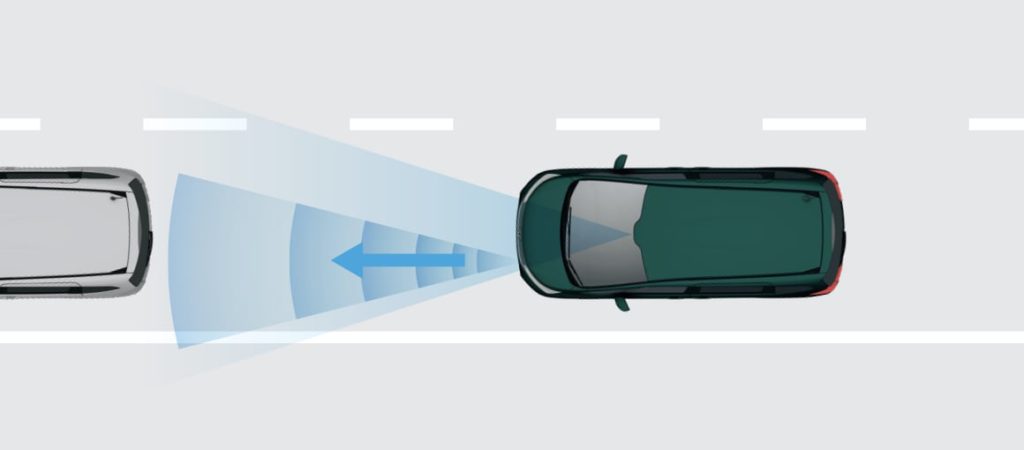

前を走っている車を、レーダーが捉えるとインパネメーター内に表示されセット、システムにより前をはしっている車に追従して速度を合わせます。

速度は最初に設定するのですが、速度は前を走る車が遅かったり減速したりすれば自動的に速度を下げて、必要なときにはブレーキもかけてくれます。

前の車が車線を変えずにはしっていれば、“半自動運転”で走っているようなかんじです。

ホンダセンシングのACCは代を追うごとに進化して、当初感じられた追従するときの時の違和感かなり少なくなったようです。

長距離運転では、この機能は疲労軽減つながり、重宝するでしょう。

ただ、フリードが搭載ししているアダプティブ・クルーズコントロール(ACC)は約30~約100km/hの間で作動するという点です。

そのため、30km/h以下になと、ACCはアラームが鳴り自動解除されてしまいます。

そのため、渋滞していて低速ではしっている場合は、この機能は使えないということになります。

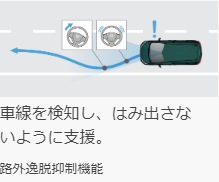

また、ホンダ センシングの運転支援機能で重宝しそうなのが車線はみださないようにステアリングをアシストしてくれる「路外逸脱抑制機能」と車線内を走るようにアシストしてくれる「車線維持支援システム(LKAS)」です。

アシストは自然な感じでそれほど違和感は感じません。

ウインカーを出すとこれらの機能は作用しなくなります。

ステップワゴンハイブリッドや新型CRーVでは、ホンダセンシングの渋滞追従機能付ACCは、0km/hから作動します。

渋滞追従が日常的となっている現在となれば、低速になると解除されてしまうのは物足りなく感じてしまいます。

どうしてCR-Vやステップワゴンなど上級の車に渋滞追従機能付ACCがついていて、フリードやフィットには、普通の30km/hから作動するACCが装備されるかについて

ホンダでは

「渋滞追従の機能を実現するには停止した際のブレーキ制御も必要となり、現状では電動パーキングブレーキを搭載する上級車のみが対象となってしまってます」

ということです。

しかし、渋滞追従が普及しあたりまえとなりつつあるので、今後数年のうちには対応できるようになるはずと付け加えました。

現状、衝突被害軽減ブレーキは多くの方が経験されているようですが、ACCの経験者はまだそれほど多くありません。

したがって、この機能がどれほどいいのかあまり理解されていないようです。

ただ、一度この機能を体験した人は、この機能が手放せなくなるようです。

ホンダ・フリードの横滑り防止機能

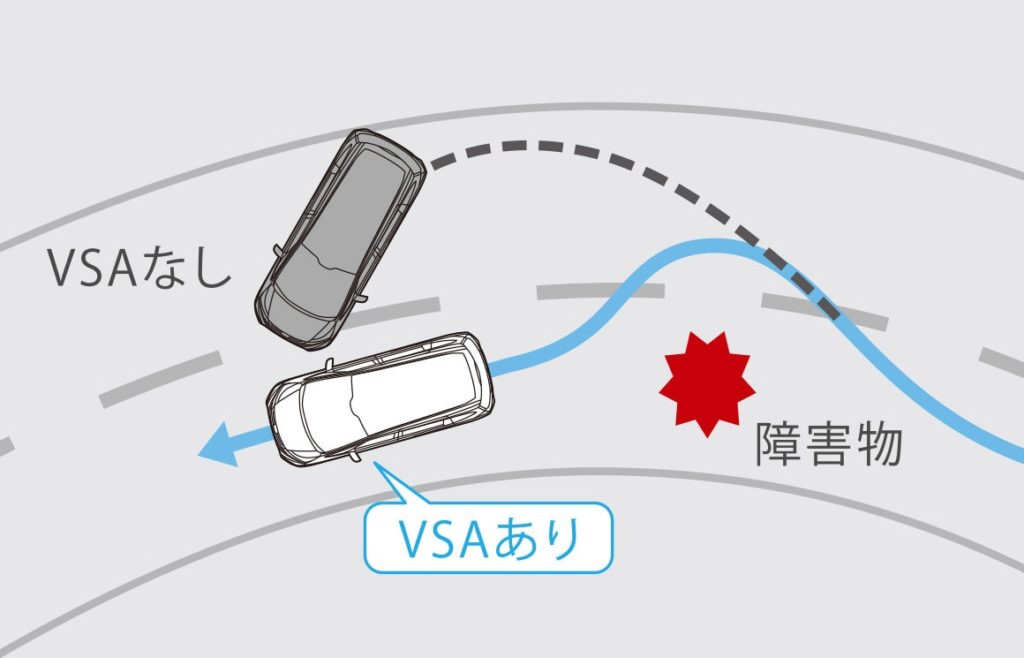

ホンダフリードには、ホンダセンシング以外にも安全運転支援機能があります。 VSA (ABS + TCS + 横すべり抑制)というホンダ独自のスリップ防止機能で、カーブ走行時などに威力を発揮します。 雨・雪の日をはじめとした急ハンドルをするときに起こる横すべりに対して、ブレーキ時のロックを防ぐEBD付ABSが作動し、加速時するときの車輪空転を抑えるTCSも作動して、横すべりを防止していきます。

VSA=Vehicle Stability Assist(車両挙動安定化制御システム)

EBD:電子制御制動力配分システム

ABS:4輪アンチロックブレーキシステム

TCS:トラクションコントロールシステム

引用元 https://www.honda.co.jp/FREED/

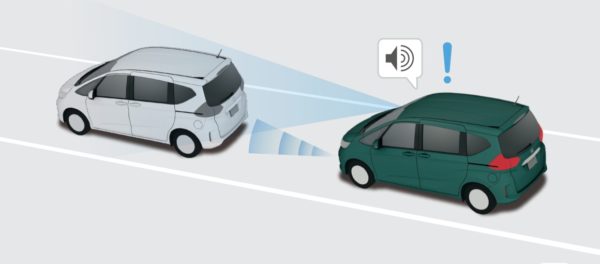

エマージェンシーストップシグナルは、追突事故を減らすために、急ブレーキを後続車に知らせる機能です。

ヒルスタートアシスト機能は、坂道発進するときの、一瞬のヒヤリを防ぐためのきのうで、坂道発進時、ブレーキからアクセルへ踏み替える瞬間、クルマの後退を約1秒間抑制してくれます。